バーチャルオフィスを個人事業主が利用する目的やメリットを解説!納税地の変更についても説明します

HOME > バーチャルオフィスとは? > 個人事業主

この記事は個人事業主の方へ下記を解説しています

・バーチャルオフィスを利用するメリットや注意点

・おすすめのサービスプランや料金

・納税地の選択や変更方法、法人口座の開設可否

・個人事業主からの口コミ

近年ではコンパクトにビジネスを進めるため、バーチャルオフィスを利用する法人が増加しています。そして法人だけに限らず、個人事業主が利用してもバーチャルオフィスは非常に有用なサービスになっているのです。

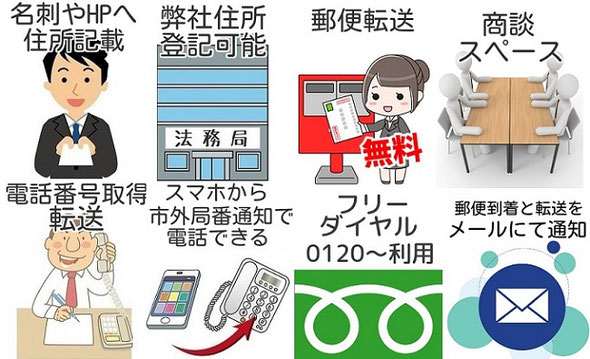

オフィススペースではなく、住所を借りるサービスとして注目が集まるバーチャルオフィス。他にも電話番号やFAX番号のレンタル、郵便物の転送、会議室の利用など、さまざまなサービスの提供が受けられます。月額数千円から利用できることもあり、資金に限りのある個人事業主から人気です。

それでは、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する意義はどこにあるのでしょうか。この記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する目的やメリット、バーチャルオフィス利用時の納税地などを解説します。

個人事業主のバーチャルオフィス利用例

以下の様に様々な業種の個人事業主が、バーチャルオフィスを利用してビジネスをしています。

◆ウェブ関連◆

Web制作やデザイナー、アプリ開発者、エンジニアなどはバーチャルオフィスとの相性が良いと言えます。

◆ネットショップの運営◆

最近では個人事業主(フリーランス)や週末起業でネットショップを開業する方も増えています。

自宅の住所を開示する必要がありませんので、プライバシー保護の観点からバーチャルオフィス利用は効果的です。

◆出張系のサービス◆

研修講師、家電取り付け、解体業者など、出張系のサービスは移動することが多く、住所だけあれば十分なことも多くあります。

◆コンサル関連◆

塾の運営者、起業コンサルタント、Webコンサルタントなども利用しています。

近年はスカイプ等を活用して研修をコンパクトに行えるため、バーチャルオフィスを活用する方が多いと言えるでしょう。

◆オンライン授業◆

コロナ禍において成長したのがオンラインでの授業です。語学や楽器、ヨガなど特技を活かしたレッスンにより生徒さんから報酬をいただきます。

バーチャルオフィスを利用する場合の納税地

バーチャルオフィスを利用するときに気になるのが納税地です。

納税地とは、個人事業主が事業所を置くとみなされる場所であり、所得税や消費税などの納税義務が発生する場所です。納税地は、事業所を置く場所と同じである必要はなく、バーチャルオフィスの住所を納税地として登録することができます。

納税地を選択する際の注意点

◆1◆納税地は1つしか登録できないため、複数の事業所やバーチャルオフィスを利用している場合は、どれか1つを選ばなければならない

◆2◆納税地は事業の実態に即していなければならないため、バーチャルオフィスの住所を登録する場合は、実際にバーチャルオフィスのサービスを利用していることを証明できる資料や記録が必要である

◆3◆納税地は事業年度ごとに変更できるため、事業の状況に応じて見直すことができる

納税地を変更する流れ

【1】国税庁に対して、個人事業者変更届出書(所得税・消費税)を提出する

【2】市区町村役場に対して、個人事業者変更届出書(住民税・事業税)を提出する

【2】その他関係機関(社会保険・労働保険・年金・健康保険・金融機関など)に対して、必要な届出書を提出する

納税地の変更についての注意点

◆納税地の変更は事業年度内に行わなければならないため、事業年度末までに届出を完了させること

◆納税地の変更は確定申告や納付書の送付先や内容に影響するため、届出後は確認や修正が必要な場合があること

◆納税地の変更は所得や消費の発生場所や計算方法に影響するため、税金の増減や還付が発生する可能性があること

個人事業主または法人として起業する際には、税務署へ提出する「開業届出書」や「法人設立届出書」で、どこを納税地にするのか設定します。この際、バーチャルオフィスの住所にするのか?自宅住所にするのか?選択可能です。

個人事業主の場合

個人事業主が提出する開業届出書には、「納税地」「納税地以外の住所他・事業所」を記入する欄があります。ここに記入する住所で納税地が決定するため、バーチャルオフィスの住所、自宅住所のどちらかを記入しましょう。

ただし、「納税地」や「納税地以外の住所他・事業所」に片方の住所しか書かない場合、書かなかったほうの家賃が経費として計上できなくなります。

原則として「納税地」は住居地、「納税地以外の住所地・事業所」はバーチャルオフィスの住所を記載することをおすすめします。こうすれば実際の業務を自宅でする場合でも、バーチャルオフィスの費用だけでなく自宅の家賃や通信費、光熱費なども一部経費計上できます。

法人の場合

法人の場合、「法人設立届出書」に記載する「その法人の本店または主たる事務所の所在地」が納税地になります。また、本店所在地をバーチャルオフィスに設定したとしても、自宅住所を事務所として届け出ることで自宅住所での納税も可能です。

ただしバーチャルオフィスの住所と自宅の住所を本店所在地、事務所所在地に設定した場合、法人住民税を2か所で納めることになるケースがあります。

例えば、バーチャルオフィスは住所だけにして業務は自宅で行う事実を証明することで、法人住民税を1つできることもあります。詳細は、税理士等の専門家に相談することが確実でしょう。

自宅の住所で開業届出書を提出したい場合の注意点

個人事業主でも法人でも「納税地」を自宅住所にできますが、賃貸契約違反などのトラブルも起こりえるので、バーチャルオフィスの住所を利用した方が安心です。

自宅が持ち家であれば大丈夫ですが、賃貸マンション等の賃貸物件だと管理規約で事業所登録が禁止されている場合があります。自宅住所を本店所在地として利用する際は、事前に契約時の賃貸契約書を確認して、管理会社や大家に確認を取らなくてはなりません。

個人事業主でも法人でも、バーチャルオフィスを利用する際の納税地について整理しておき、必要に応じて税理士等の専門家への相談を行いましょう。

バーチャルオフィスを利用すると何がいいのか?メリットは?

バーチャルオフィスの利用には大きく三つのメリットがありますので、一つずつ見ていきましょう。

コストを削減できる

もしオフィスを借りようとすれば賃料はもちろんのこと、光熱費などの費用もかさみ、更には敷金・礼金といった初期コストも必要になります。資金に余裕のある会社であれば問題ありませんが、個人事業主には頭を悩ます問題です。しかしバーチャルオフィスは月々数千円でサービスを利用できますし、入会金や保証金も敷金・礼金と比較すれば格安で済みますので、費用の問題はないといえます。事業をスタートすることよりも、継続することは本当に難しいです。継続が困難になるもっとも大きな原因は固定費と言えます。固定費が払えなくて資金ショートするのはよくあるパターンです。毎月、確実に決まって支払うべき経費。これをいかに抑えるか?が長く事業を継続していくためのコツなのです。

都心一等地の住所を手に入れられる

人は住所を見て会社の印象を決める一面を持っています。その住所が都心であればあるほどプラスに働く傾向があり、個人事業主が都心の住所をもてることは非常に意味あることなのです。また自宅を法人登記するとプライバシーの問題も発生しますし、マンションでは規約上法人登記が認められないこともあります。しかし住所を手にいれれば、この問題も解決できます。自宅で仕事をする場合でも、自宅の住所を名刺やHPで公開したくない場合には非常に適したサービスです。

会議室が利用できる

普段は自宅やカフェで仕事をしていても、クライアントとの商談などでは利用できません。情報の機密保持のためにも会議室が必要になります。バーチャルオフィスでは有料・無料はあれど、貸し会議室を提供している場合が多く、いざという時でも困らないのです。

バーチャルオフィスのデメリット

◆自宅などでワークスペースを確保する必要あり◆

バーチャルオフィスは実際に事務所を構えているわけではないため、実際に訪問したり、物品を受け取ったりすることができない。クライアントやビジネスパートナーがバーチャルオフィスの住所に来訪した場合、受付や応対ができない可能性があります。

◆郵便物の受取などにタイムラグあり◆

契約書や書類などの重要な物品をバーチャルオフィスの住所に送付した場合、一度バーチャルオフィスを経由してから自宅などへ転送されます。郵便物の転送サービスを利用しても、時間や手数料がかかる場合があります。

◆他の方と同じ住所を共有している◆

バーチャルオフィスは複数の利用者が同じ住所や電話番号を共有している場合があり、信頼性やプライバシーに影響する可能性があります。例えば、バーチャルオフィスの住所や電話番号は、インターネット上で検索すると他の利用者の情報も表示される場合があります。また、バーチャルオフィスの電話対応サービスは、他の利用者と同じ担当者が対応する場合があります。

京都バーチャルオフィスではお客様それぞれ個別の電話番号を提供しております

バーチャルオフィスはメリットだけではなくデメリットも存在します。バーチャルオフィスを利用する際は、自分のビジネスの目的やニーズに合わせて、サービス内容や料金プランをよく比較検討しましょう。

個人事業主にバーチャルオフィスがおすすめな理由

個人事業主は、自宅やカフェなどで仕事をすることが多いですが、それには以下の悩みがあります

【個人事業主の悩み】

・自宅の住所や電話番号を公開することに抵抗がある

・自宅やカフェではプロフェッショナルな印象を与えられない

・自宅やカフェではクライアントやビジネスパートナーとの打ち合わせができない

【悩みを解決できるのがバーチャルオフィス】

・住所表示や電話対応などのサービスを利用することで、自宅の住所や電話番号を公開せずにビジネスを行うことができる

・会議室やコワーキングスペースなどのサービスを利用することで、集中力や生産性を高めることができる

バーチャルオフィスの住所や電話番号は、都心部のビジネス街にあることが多く、プロフェッショナルな印象を与えることができる

個人事業主にオススメのバーチャルオフィス

月額料金500円以下のバーチャルオフィス

月額料金500円以下のプランを提供しているバーチャルオフィスをご案内いたします。各バーチャルオフィスの最安値プランのみを記載しております。

スタートアップ

■名称■スタートアップ

■月額料金■300円

2年目からは500円になります

■初期費用■0円

■所在地■

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2

■最寄駅■青山一丁目駅徒歩2分

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

バーチャルオフィス【TAPIOCA】

■名称■タピオカ

■月額料金■290円

6ヵ月無料キャンペーンあり

■初期費用■1000円

■所在地■

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2−15

■最寄駅■青山一丁目駅徒歩1分

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

オフィスゼロワン

■名称■オフィスゼロワン

■月額料金■500円(税抜)

■初期費用■5000円(税抜)

■所在地■

〒174-0072東京都板橋区南常盤台1-11-6

ウェアハウス1F

■最寄駅■中板橋駅駅徒歩9分

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

バーチャルオフィスJP

■名称■バーチャルオフィスJP

■月額料金■480円

■初期費用■5250円

■所在地■

東京都品川区○○○*丁目*番*号

(建物名表示あり)

正確な所在地は契約締結後に別途お知らせ

■最寄駅■品川駅徒歩圏内

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

METSバーチャルオフィス

■名称■METSバーチャルオフィス

■月額料金■270円

■初期費用■4750円

■所在地■

バーチャルオフィスは東京に4か所ございます。

・新宿御苑 / 東京都新宿区新宿1丁目

・新宿三丁目 / 東京都新宿区新宿5丁目

・日本橋兜 / 東京都中央区日本橋

・赤羽 / 東京都北区赤羽1丁目

正確な所在地は締結後に別途お知らせ

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

月額料金1000円以下のバーチャルオフィス

月額料金1000円以下のプランを提供しているバーチャルオフィスをご案内いたします。各バーチャルオフィスの最安値プランのみを記載しております。

バーチャルオフィス1(ワン)

■名称■バーチャルオフィス1

■月額料金■880円

■初期費用■5500円

■所在地■

バーチャルオフィスは東京渋谷と広島にございます。

・〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

・〒730-0051

広島市中区大手町1-1-20 相生橋ビル7階 A

■最寄駅■

渋谷店 / 渋谷駅徒歩4分

広島店 / 県庁前駅徒歩5分

■サービス内容■

最安値プランにも週1回郵便転送付き

GMOオフィスサポート

■名称■GMOオフィスサポート

■月額料金■660円(税込)

■初期費用■0円

新規ご契約時、初年度の基本料金の3ヶ月分の金額を値引きあり

■所在地■

【東京都内5か所】

・渋谷 / 渋谷駅徒歩3分

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号

渋谷道玄坂東急ビル2F-C

・新宿 / 新宿駅徒歩8分

東京都新宿区西新宿3丁目3番13号

西新宿水間ビル2

・銀座 / 東銀座駅徒歩2分

東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F

・青山 / 外苑前駅徒歩3分

東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F

・秋葉原 / 秋葉原駅徒歩3分

東京都千代田区神田和泉町1番地6−16

ヤマトビル405

【東京以外6か所】

・横浜 / 横浜駅徒歩9分

神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号

ウィザードビル402

・名古屋 / 名鉄名古屋駅徒歩6分

名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401

・大阪梅田 / 大阪駅徒歩6分

大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

・京都 / 京都駅徒歩7分

京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地

第2キョートビル402

・福岡博多 / 博多駅徒歩7分

福岡市博多区博多駅前1丁目23番1号

ParkFront博多駅前1丁目5F-B

・福岡天神 / 西鉄福岡(天神駅)徒歩1分

福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

DMMバーチャルオフィス

■名称■DMMバーチャルオフィス

■月額料金■660円

■初期費用■

保証金5000円+入会金5500円

■所在地■

バーチャルオフィスは5か所ございますが、銀座店は月額1650円になります。

・渋谷 / 渋谷駅徒歩2分

東京都渋谷区渋谷2丁目~

・大阪梅田 / 梅田駅徒歩4分

大阪市北区梅田1丁目~

・名古屋 / 名古屋駅徒歩6分

名古屋市中村区名駅3丁目~

・福岡天神 / 天神駅徒歩6分

福岡市中央区天神4丁目~

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

SOUHATSU

■名称■SOUHATSU

■月額料金■770円

■初期費用■11000円

■所在地■

バーチャルオフィスは全国に5店舗ございます

・大阪野田阪神店 / 野田阪神駅徒歩2分

大阪市福島区吉野~

・大阪城東店 / 今里筋線鴫野駅 徒歩4分

大阪市城東区鴫野東~

・さいたま大宮店 / JR大宮駅徒歩5分

さいたま市大宮区桜木町~

・さいたま浦和店 / JR南浦和駅徒歩3分

さいたま市南区南浦和~

・名古屋新栄店 / 鶴舞線鶴舞駅徒歩10分

名古屋市中区新栄~

■サービス内容■

最安値プランは住所利用のみ / 郵便転送なし

レンテンイマジネーション

■名称■レンテンイマジネーション

■月額料金■1000円

最安値ライトプランは3ヵ月のみ利用可能

■初期費用■1500円

■所在地■

大阪市此花区朝日2丁目18−8此花工業会

■最寄駅■

阪神電車千鳥橋駅徒歩1分

■サービス内容■

最安値プランにも郵便転送付き

NAWABARI

■名称■NAWABARI

■月額料金■980円

■初期費用■0円

■所在地■

東京都目黒区鷹番3丁目6−8 TSビル 2F

■最寄駅■

学芸大学駅徒歩1分

■サービス内容■

最安値プランにも郵便転送付き

バーチャルオフィスでも口座が開設できるネットバンク

たくさんの個人事業主のお客様より口コミをいただいております

京都バーチャルオフィスへのGoogle Mapでの口コミ

【Google mapの口コミ1】

追加料金が一切ないところが魅力的なので、使い始めてから5年ほど経ってますが、ずっとここ使い続けるつもりです。

いろいろ調べた結果、この値段で郵便物の無料転送サービスまでついているのはなかなか他にはないです。 住所もとても良い立地で京都の一等地です。もちろん対応も丁寧で早いです。そんなわけで安心して利用できるのでおすすめのオフィスです

【引用元】

【Google mapの口コミ2】

起業するのは初めてで、わかならいことだらけでした。

住所や電話番号のレンタルだけでなく、ビジネスや税務、集客、会社の設立のことなどアドバイスももらいました。

値段も手ごろで、作業する場所が必要ない人にはとてもオススメかなと思います

【引用元】

【Google mapの口コミ3】

法人登記の手続きにはこちらの住所を使っていて、既に4年程度利用していますが、とても満足しています。

対応が素早く、丁寧で大変助かっています。わたしからの急ぎの要望にも休日でも柔軟に対応していただき、本当に感謝しています

【引用元】

【Google mapの口コミ4】

京都へ会社を移転したときからつかっています。

私はパソコンでFAXが使えるプランにしております

ほぼほぼ一人で事業をやっている私には使い勝手の良いサービスです。

郵便物の対応もとても丁寧で迅速です。

重要な荷物の引き取りは休日でも対応いただいたこともあります。

人を紹介してほしいなどの相談にもしっかり乗ってくれますよ。

【引用元】

【Google mapの口コミ5】

会社設立時から本店所在地として使わせてもらってます。

わたしの場合は実際にオフィスに行くことがほぼないので

コワーキングスペースよりも住所貸しに特化した京都バーチャルオフィスで充分でした。

導入費用もランニングコストも圧倒的に抑えられています。

問い合わせのときの対応もとても気持ちよく、ここに決めました。

他にも安いところはありましたが、郵便転送などをお願いすると結局は高くなってしまうので、

書類転送無料の京都バーチャルオフィスが結局は安いのかなと思います。

【引用元】

【Google mapの口コミ6】

アドレスも京都の有名な地名で取引先からの信頼も大きいようです。

市外局番が使えるスマホアプリではフリーダイヤルも使わせていただいてます

突然の無理なお願いにも、いつでも気持ちよく対応してくれます。

書類の転送がタダなので月々の料金の計算も不要で、わかりやすいのが魅力です

【引用元】

【Google mapの口コミ7】

申し込みから契約までがスムーズでした。他社と比較して立地、値段、サービスからここに決めました。審査もちゃんとやってるみたいで安心できました

【引用元】

【Google mapの口コミ8】

親身になって集客の相談に乗ってくれました。熱い思いが伝わってきて起業を頑張る気持ちになれました

ここは賃貸でされてなくて、所有している物件でやってるみたいで安心です。

無人のバーチャルオフィスが他にはあるようですがここは有人でやってるところも決め手になりました

【引用元】

【Google mapの口コミ9】

専用電話番号利用のプランをつかってます

090の携帯や050番号だと信用力も低いと思うので・・・

京都の075市外局番がスマホのアプリから通知できるのが

かなりのおすすめポイントです。

【引用元】

【Google mapの口コミ10】

いつもお世話になっております。

痒いところに手が届くサービスでとても助かってます。

これからもよろしくお願いします。

【引用元】

個人事業主はバーチャルオフィスの利用を考えよう

IT技術の進歩により、人は場所に縛られずに仕事ができるようになりました。個人事業主の中には、特定のワークスペースを必要としない方も多く、働き方の自由度が高くなったといえます。しかし事業を運営する上で、住所が重要な意味をもっていることは今も昔も変わりません。バーチャルオフィスを利用すれば、場所ではなく住所を借りることができ、個人事業主や小規模事業者、スモールビジネスでのスタートアップにとっては非常に魅力のあるサービスといえるでしょう。個人事業主でもバーチャルオフィスを利用することで、開業における初期費用の削減やプライバシーの保護など多くのメリットを享受できます。バーチャルオフィスでは住所が借りられるだけでなく、郵便物受け取りや来客対応などのサービスが付いていることもあり、積極的に活用することで初期費用を抑えてビジネスがスタートできるのです。

京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?

京都バーチャルオフィス

お電話でもお気軽にお問い合わせください

電話番号 075-257-7746

あなたへオススメの関連記事

この記事を読んだ方には下記ページも読まれています

大都市圏の誰もが知る著名なエリア、都市圏の郊外、地方などで平均的な利用料金は異なります。さらに電話秘書代行などのオプションをつけると料金は当然高額になります。ここでは初期費用と月額の固定費、それぞれのおよその料金を確認していきます。

問い合わせ時に最もよくある質問がこちらです。「利用開始までにどれくらいの期間がかかりますか?」「できるだけ早く利用を開始したい」最短・最速で申し込みから利用開始までには何日くらいかかるのでしょうか?手続きには長い時間がかかるものなのでしょうか?